Есть такая профессия – горы убирать. Например, популярный в Китае туристический маршрут, пролегающий на склонах горы Даньсяшань.

От чего очищают горную тропу? Чем занимается буш-пилот? Почему опасно собирать дикий мед? И какие еще есть профессии, которым не позавидуешь? Об этом рассказывает программа "Как устроен мир" с Тимофеем Баженовым на РЕН ТВ.

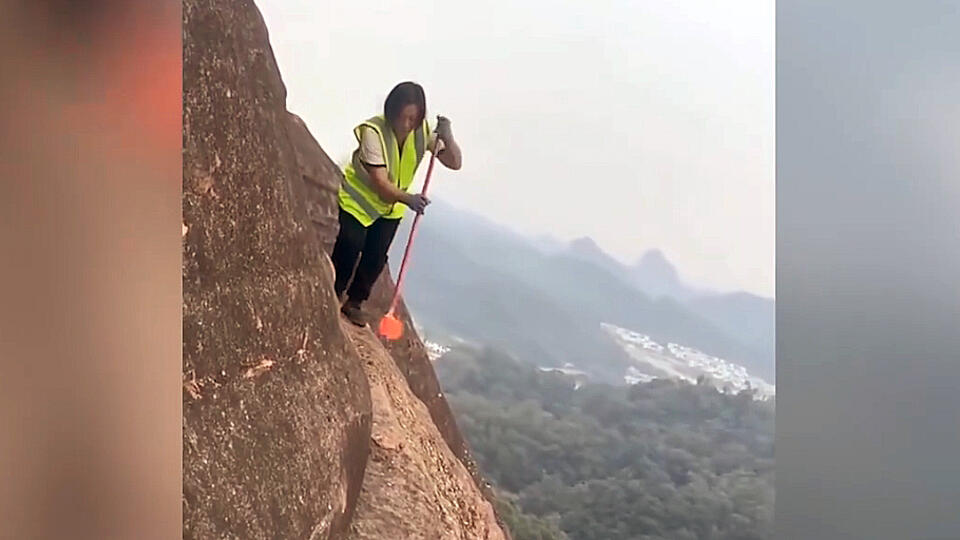

Уборщик горы

Один из самых захватывающих аттракционов называется "лестница в небо". По отвесным ступенькам и налегке-то опасно подниматься, а местные жительницы, кажется, совершенно не боятся экстремальной высоты.

"Видео, на котором девушка подметает скалу, небольшой проход на ней, снято на известной горной тропе в Китае. Она занимается уборкой этой тропы от различного растительного мусора, прежде всего от крупных листьев, для того, чтобы, например, в случае влажной погоды, проходящие по этой тропе туристы не поскользнулись, не улетели куда-то вниз", – рассказал кандидат географических наук Дмитрий Нестеренко.

Напарник по скалолазанию

Скалолазание – новое хобби у молодых китайцев. Тысячи любителей отправляются на выходные покорять китайские горы. Офисные сотрудники так отдыхают от напряженной трудовой недели. На волне популярности этого вида спорта появилась новая профессия – напарник по скалолазанию. Дело в том, что трудолюбивые китайцы не успевают обзавестись друзьями и идти им в горы попросту не с кем. На этот случай и пригодится платный друг: он и фото сделает, и поклажу понесет.

Мойщик окон

Устроиться мойщиком окон не так уж легко. Как правило, в эту профессию идут бывшие альпинисты. Для работы на такой высоте используются две прочные страховки, каждая может выдержать нагрузку до двух с половиной тонн. Даже если одна из них порвется, вторая удержит человека. На каждый веревке есть специальный блокиратор: если скорость спуска альпиниста превышает 3 метра в секунду, устройство мгновенно останавливает движение.

Буш-пилот

Мало кто знает о специальности буш-пилота. Эти специалисты совершают полеты в самые отдаленные районы мира – туда, где нет взлетной полосы, рулежных дорожек и уж тем более авиадиспетчеров. Обычно буш-пилоты доставляют грузы жителям труднодоступных районов: часто их самолеты можно заметить над территорией Аляски и Африки. Далеко не все полеты заканчиваются удачно. По статистике, каждый восьмой буш-пилот погибает во время экспедиции.

"Буш-пилоты – это пилоты специальных самолетов, у них короткий взлет и посадка. Буш-пилоты – это обычно охотники, рыбаки, которые любят куда-то уезжать и используют эту авиацию для прилетов в труднодоступные места. 2–3 метра – и он уже взлетает как вертолет. Он очень легкий, поэтому очень легко взлетает", – отметил руководитель авиационного конструкторского бюро Олег Ларионов.

Буш-пилоты вынуждены садиться в самых непригодных для этого условиях. Поэтому они выбирают легкие одномоторные самолеты, которые можно считать настоящими летающими внедорожниками. Они оснащены широкими шинами низкого давления, чтобы лучше сцепляться с неровной поверхностью. А крыло обычно расположено выше, чем у обычных самолетов. Так у пилота лучше обзор.

"Эта история очень распространена в Канаде. Там у них много диких мест, и они этим очень часто пользуются. Самолет легок в управлении, но есть нюансы: если вы летите зимой, в нем холодно. То есть надо тепло одеваться, как на нашей бывшей По-2", – обратил внимание Ларионов.

Подводный сварщик

Работу сварщика видели все, а вот подводная или глубоководная сварка обычно скрыта от глаз. Как правило, в подводные сварщики идут опытные водолазы. Работать под водой очень сложно. Мешает плохая видимость: мутная вода и обилие пузырьков. К тому же на большой глубине сварщик ощущает сильное давление. А некоторые специалисты в ходе работ замечают, что они там не одни.

"Предположим, к вам подплывает большая белая акула. Скорее всего, она просто вами интересуется. Но бычьи акулы крайне агрессивны, и советом бить в нос или жабры – самые чувствительные и самые болезненные места акул – могут воспользоваться лишь опытные дайверы, которые смогут себя держать в руках в этой обстановке", – поделился подробностями зоолог Сергей Говядов.

Во время работы подводные сварщики используют электроды со специальной водоотталкивающей обмазкой. Работать приходится быстро, и времени исправить ошибку нет, ведь металл в воде остывает гораздо быстрее. Поэтому сварочные швы под водой не самые аккуратные и ровные.

Парашютист-пожарный

Среди пожарных "Авиалесоохраны" разделяют десантников и парашютистов. Первые спускаются к огню по специальному тросу, а вторые выпрыгивают из самолета с парашютами. Иногда приходится приземляться прямо на деревья.

Оказавшись возле очага, пожарные прямо на месте рубят себе черенки для лопат – их с собой не возят, чтобы снизить вес груза. Затем лопатами сооружают минерализованную полосу земли. Это полоска грунта без мха, веток, травы – всего того, что может гореть. Край полосы со стороны пожара поджигают. Эта технология называется встречный пал: пламя идет, поджигая все, что может гореть, пока не столкнется с природным пожаром. Тем самым обе стены огня гасятся друг об друга.

"Если район действительно труднодоступный и туда можно добраться только с помощью самолета, вертолета, его тушить трудно и очень дорого. Поэтому смотрят, что дешевле – задействовать авиацию либо пустить на самотек. Бывает так, что пожары сами по себе прекращаются: либо ветер переменился, либо дождь пошел", – отметил старший преподаватель кафедры океанолологии МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

Самое опасное, когда низовой пожар превращается в верховой и поднимается к верхушкам деревьев. Такой огонь может накрыть и пожарный десант, а бежать ему некуда. В программе показали кадры, на которых пожарные тюменской авиалесоохраны спасаются от огневого вихря в реке.

Профессию парашютист-пожарный впервые придумали в СССР в 30-е годы. За нами подсмотрели американские военные и в разгар Второй мировой войны тоже решили создать первый пожарный десант.

Сборщик серы

Горняки добывают серу на острове Ява. И все бы ничего, вот только их рабочее место – в прямом смысле действующий вулкан. В жерле вулкана Кава Иджен находится озеро пугающего изумрудного цвета. На самом деле это, не вода, а смесь серной и соляной кислот. Температура на поверхности колеблется в районе 60 градусов по шкале Цельсия, а на глубине достигает 200 градусов по шкале Цельсия.

"Вулкан Кава Иджен находится в Индонезии, в его кратере образовалось озеро. Такое часто бывает с разными вулканами. Далеко не все вулканы, известные нам, являются действующими, многие являются потухшими. В ряде случаев вулкан перестает быть действующим, например после взрыва, когда жерло вулкана заваливает материалом, обломками скал. В результате, когда, например, идут сильные дожди, там как в раковине, которую закрыли пробкой, закупорили, начинает накапливаться вода, возникают озера. Это случай вулкана Кава Иджен", – поделился подробностями географ Нестеренко.

Каждый день сотни местных жителей поднимаются к этому вулкану. Их рабочий день начинается глубоко за полночь. Нужно успеть до рассвета, ведь после начнется тропическая жара. Рабочие спускаются к берегам озера, чтобы собрать глыбы серы. Они откалывают несколько кусков вещества и грузят его в две корзины, соединенные между собой перекладиной из бамбука.

Запах серы не самый приятный. Он создает во рту характерный чесночный привкус и вызывает покраснение глаз. А долгое пребывание возле ядовитых испарений наносит непоправимый вред здоровью. Здесь трудятся только мужчины, и все они не старше 40. Те, кому удалось преодолеть рубеж в 45 лет, считаются долгожителями. Несмотря на опасность, работают здесь практически без средств защиты. Иногда на ком-то можно заметить старый противогаз, но в основном от паров спасаются, прикладывая ко рту влажную тряпку.

"Вулканические газы, которые продолжают снизу просачиваться, богаты различными соединениями, в результате вода в этом озере имеет очень красивый бирюзовый оттенок. Но это тот случай, когда красота является смертоносной. Этот бирюзовый оттенок обеспечивается наличием соединений серы, и получается, что эта вода представляет собой, по сути, кислоту. Ее pH равен 0,5. Туда ни в коем случае нельзя, например, засовывать палец, вообще к ней притрагиваться, это чревато сразу же химическими ожогами. И даже если вы находитесь рядом и долго дышите испарениями этой воды, это уже может быть опасным для дыхательных путей", – предупредил Дмитрий Нестеренко.

Платят за этот труд немного: килограмм серы стоит около 5 рублей. Но на фоне безработицы в Индонезии сборщик серы считается почетной и уважаемой профессией. Здесь же, на острове, серу обрабатывают и отправляют дальше на промышленные предприятия. В Индонезии ее используют для отбеливания сахара и при производстве каучука.

Производство черной и розовой гималайской соли

А вот на производство черной гималайской соли не заманишь даже самые бедных, настолько она вредна и опасна. Для приготовления черной соли используется печь, ее разогревают до экстремальных температур – 1000 градусов по шкале Цельсия. Топят ее чем придется – коровьими лепешками и велосипедными покрышками. Внутрь печи ставят горшки, наполненные сырой солью, добытой в местном озере. Помимо соли, туда кладут смесь измельченных фруктов и растений. Они прогорают дочерна и придают соли нужный цвет и пряный аромат.

"Пепел взаимодействует с солью, и она окрашивается в черный цвет. Крайне тяжелое производство, очень травмоопасное", – отметил кандидат медицинских наук Андрей Миронов.

Соль готовится не меньше суток. Все это время рабочие стоят у печи и терпеливо ждут завершения процесса. Но нередко засыпают прямо на ходу и опираются на печь. Поэтому ожоги здесь – практически у каждого работника.

Затем горшки достают из печи и разбивают о землю. Иначе соль не достать – при такой температуре горшок просто намертво спекается с солью.

"В восточных практиках, в частности в аюрведе, считается, что она очень полезная, лечит. Хотя этот запах тухлых яиц, а сероводород именно так пахнет, от этой соли исходит. Туда еще семян разных растений насыпят. И потом считается, что это очень дорогая и ценная приправа", – указал преподаватель МГУ Мухаметов.

Совсем иначе выглядит производство розовой гималайской соли. Хотя здесь тоже используется только ручной труд.

"Эта соль имеет морское происхождение, она образовалась когда-то на морском дне. За миллионы лет произошло поднятие этого пласта с солью наверх, в результате чего мы ее сегодня добываем уже не с дна моря или озера, а на суше. Этот розоватый оттенок – за счет останков микроорганизмов, магния, калия. Считается, что ее богатый химический состав полезен для здоровья, и в этом смысле она достаточно популярна. Но при этом не существует доказанных исследований, которые бы говорили о том, что гималайская соль чем-то сильно лучше по сравнению с обычной", – обратил внимание географ Нестеренко.

Эту соль добывают в одной из старинных из шахт Пакистана. Залежам этого минерала свыше 600 миллионов лет. По легенде, впервые их обнаружил Александр Македонский: он заметил, как кони слизывают соль с земли. Добыча соли с тех пор практически не изменилась.

Сборщик дикого меда в Гималаях

Работать с пчелами и так непросто: одно неверное движение, и тебя атакует весь рой. Но это мелочи по сравнению с работой сборщика дикого меда в Гималаях. Этим опасным ремеслом в совершенстве владеет местный народ гурунги. Собирать дикий мед отправляется целая команда охотников. Несколько сборщиков забираются на высоту более 2 тысяч метров над уровнем моря, чтобы добыть немного пчелиного "золота".

Дело в том, что основная часть меда хранится именно внутри скалы. В это время их коллеги на земле разводят костер, чтобы выкурить пчел с насиженных мест. Затем они подбирают сбитые сборщиками соты и выжимают из них остатки продукта. К укусам местные жители привыкли. По их словам, у каждого охотника со временем вырабатывается иммунитет к пчелиному яду.

"В яде пчел содержится некий токсин, который вызывает сильную аллергическую реакцию. Если у человека нет предрасположенности к так называемому отеку Квинке и у него не возникает такой бурной неконтролируемой реакции, то при длительном проникновении этого яда, при регулярных укусах человек достаточно быстро адаптируется к укусу и становится резистентным", – пояснил кандидат медицинских наук Миронов.

Дело в том, что горные гималайские пчелы собирают нектар из цветов рододендрона. Некоторые виды этого растения содержат опасные для человека токсины. Поэтому получившийся мед обладает галлюциногенными свойствами. Издавна местные шаманы использовали его в своих ритуалах. А сейчас его охотно покупают богатые туристы. Впрочем, целебные свойства у этого меда тоже есть.

"Если этот токсин влияет на парасимпатическую (нервную. – Прим. РЕН ТВ) систему, то есть угнетает сердце, легкие, желудок, то при перевозбуждении этой системы, когда, например, у нас повышенное давление, сердце бьется слишком часто, мы принимаем этот мед с токсином, то оно начинает биться медленнее, приходит потихонечку в норму. Однако каких-то научных подтверждений тому, что это действительно невероятное медицинское средство именно из-за того, что в нем содержится этот токсин, пока ученые не нашли", – уточнила ветеринарный врач Мария Васильева.

Сейчас профессия сборщика дикого меда постепенно умирает. Гурунги жалуются, что передавать древнее искусство просто некому: их дети уезжают жить в большие города. Да и платят за такую работу очень мало.

Приманка для малярийных комаров

Представители другой рабочей специальности укусов насекомых не боятся. Наоборот, жаждут их. Есть такая профессия – быть приманкой для малярийных комаров.

Малярия была и остается одним из самых распространенных заболеваний. Количество жертв исчисляется миллионами, а счет смертей идет на тысячи. Причем больше половины погибших – это, как правило, дети младше 5 лет.

"Сотни тысяч, а то и миллионов ежегодно заболевают малярией. Эта болезнь опасна: во-первых, она высококонтагиозна, то есть она передается от человека к человеку достаточно легко, и второе – высокий риск летальности", – отметил медик Миронов.

Исследователи подсчитали, что за одну минуту можно поймать до 17 комаров. Приятного в их укусах мало.

Дрессировщик

Людям другой профессии приходится иметь дело с существами покрупнее, и в любой момент ситуация может выйти из-под контроля. В программе показали кадры из Пакистана, на которых разъяренный лев никак не может отпустить работника цирка из пасти. В результате зверя застрелили.

Это выступление тоже чуть не закончилось трагедией. Во время представления шестилетний лев Персей вдруг отказался выполнять трюк на тумбе и набросился на своего дрессировщика. Выступление пришлось прервать.

"Дрессировщики работали в паре – муж и жена. Там четко выражено, как три льва нападают на одного человека, хотя в клетке находится и его жена, и ассистент забежал. Но они конкретно шли убивать его. Если бы они ненавидели человека как такового, наверное бы, нападали на всех подряд, кто находится в клетке. Нет, это именно борьба за лидерство. Видно, как человек не справился с самозащитой. Вокруг куча реквизита – схвати тумбу, спрячься за тумбу, объединитесь все втроем, вас уже станет больше. Но они разбежались по всему манежу. В общем, он пострадал из-за отсутствия опыта", – рассказал генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Братья Запашные общаются с хищниками почти всю жизнь. Впервые они зашли в клетку к диким кошкам в возрасте семи лет. С тех пор у них полное взаимопонимание. И даже строптивые слушаются дрессировщиков.

По словам Запашных, эксцессы, как правило, происходят по вине дрессировщика. Львы, тигры и другие хищники, выросшие в цирке, не рассматривают человека как добычу, но становятся агрессивными в период полового созревания. Обычно дрессировщики стараются отстранять таких зверей от работы на месяц-другой. Но, пожалуй, самая опасная ситуация, когда звери начинаются драться между собой. Тогда и цирковой артист может попасть под горячую лапу.

"Очень часто люди, которые разнимают драку, сами становятся жертвами, это все мы знаем, все мы видели. Точно так же подбегаешь к двум собакам, пытаешься растащить их, и сам в крови по локоть. Если вспоминать какие-то цирковые случаи, мне кажется, такое серьезное нападение, может, один раз в 5–7 лет происходит. Это статистика по всему миру", – поделился подробностями гендиректор Большого Московского цирка.

Дрессировка львов сильно отличается от дрессировки тигров. Львы – прайдовые животные. В их сообществе действует строгая иерархия, поэтому они более организованы и послушны. Если лев признал в дрессировщике вожака, он готов к сотрудничеству. Совсем другое дело – тигры. Эти флегматичные одиночки независимы и упрямы, прайдами не живут.

Если с дикими кошками еще можно как-то договориться, то крокодилы вообще не поддаются дрессировке. Хотя у героя этого видео, показанного в программе, кажется, что-то получается.

Таиланд. Действие происходит в крытом бассейне, кстати, довольно прохладном. Крокодилы чутко реагируют на температуру окружающей среды и при похолодании становятся апатичными. Мужчина постоянно поливает себя водой, это неслучайно. Рептилии выпускают в воду особый фермент. Когда дрессировщик обливается водой, он как бы смывает свой запах и смешивает его с крокодильим. Таким образом хищнику труднее понять, что перед ним добыча.

"Если брать крокодильи фермы, разнообразные шоу с крокодилами, вам может показаться, что крокодилы как-то взаимодействуют с человеком, что даже какие-то ответные реакции от них поступают. Но это не так. Крокодилы – это, мягко говоря, не интеллектуалы. Их умственные способности не позволяют создать стаю с какой-либо иерархией. Иерархия может заключаться разве что только в том, что кто крупнее, тот съест более мелкого. Огромное количество крокодилов, например на берегу Нила или Ганга, это не стая крокодилов, это просто множество одиночных животных", – объяснил зоолог Говядов.

Водитель на смертельно опасных дорогах

У водителей автобусов в Боливии каждый день может стать последним. Особенно у тех, чей путь пролегает через высокогорную дорогу, которую местные называют дорогой смерти.

Ежегодно на этой дороге гибнет больше 100 человек. Водителям автобусов приходится проявлять чудеса эквилибристики, поскольку извилистые и крутые склоны расположены на высоте больше 3 тысяч метров над уровнем моря.

Асфальтом покрыты лишь первые 20 километров пути, дальше водителей ждет скользкая смесь грязи и глины. Некоторые участки трассы настолько узкие, что двум автобусам не разминуться. Водителям приходится выходить и договариваться, кто кому уступит. А из-за густых туманов видимость здесь практически нулевая.

"Длина ее 56 километров, ширина в большинстве мест – 3 метра. То есть только одна машина проедет. Если встречаются две, надо искать место пошире, чтобы разъехаться. Всегда уступает тот, кто едет сверху вниз. А перепад высот там приличный. (Дорога. – Прим. РЕН ТВ) идет к перевалу высотой примерно 4,5 километра и опускается примерно до 1200 метров. Когда она активно работала, 300 человек в год уносила. Потому что узкая, дожди, туманы, камнепады, плохая видимость, плохое дорожное покрытие", – рассказал Сергей Мухаметов.

Эта дорога так и манит экстремалов со всего света. А вот для обычных жителей Боливии – это не приключение, а необходимость. Дорога смерти связывает северную часть Боливии и столицу страны – Ла-Пас.

В похожей ситуации оказались водители Перу. Опасный участок горной дороги они прозвали "поворотом дьявола". В 2018 году здесь столкнулись пассажирский автобус и грузовая фура. По словам экспертов, машины занесло на мокрой дороге из-за тумана и высокой влажности. Автобус был переполнен – большинство пассажиров возвращались в столицу после новогодних праздников за городом. В результате ДТП транспорт рухнул с обрыва высотой 80 метров прямо на скалистый берег. Трагедия унесла жизни более 40 человек.

Перуанцам вообще не везет с дорогами. Помимо прочего, на местных водителей может скатиться оползень. В марте 2024 года один из автомобилей попал под сильнейший камнепад. Водитель, ехавший следом, попытался сдать назад, но тоже попал под огромный валун.

По мнению экспертов, население стран Южной Америки будет страдать от таких оползней все чаще. Дело в том, что часть лесов на этих территориях были вырублены, а земли отданы под ведение сельского хозяйства. Но именно густые зеленые посадки – лучший природный барьер для оползней. Перу же не повезло вдвойне – часть территории этой страны пролегает в Андах. Здесь преобладает влажный климат и почти весь год моросит мелкий дождь. Так, капля за каплей на склонах гор скапливаются мощные грязевые потоки, готовые снести все на своем пути.

"Перу находится в Южной Америке на Западном ее побережье, там часто случаются землетрясения и вообще высока вулканическая активность. Когда землю трясет, шанс, что произойдет оползень, то есть крупная масса земли сойдет вниз по склону, существенно повышается. Это первый фактор. Второй фактор связан с тем, что там достаточно часто идут дожди, причем сезон дождей может занимать несколько месяцев. Почва, естественно, размягчается. Эти два фактора обусловливают то, что Перу является очень опасным с точки зрения оползней местом на нашей планете", – объяснил географ Нестеренко.

Рикша

Рикши – одновременно и водители, и тягловая сила. У нас это слово ассоциируется с Индией, но на самом деле первые повозки, запряженные людьми, появились в Японии. И оттуда эту традицию переняли другие страны.

Сейчас рикша – исчезающая профессия. Власти Индии запрещают людям таскать повозки на большей части территорий. Но сами рабочие протестуют против этого запрета, ведь это их единственный заработок. Сейчас в Калькутте около 6 тысяч рикш. Такая поездка – не просто удовольствие для богатых, а суровая необходимость, ведь на узких улочках города не проедет ни одно такси.

"Из-за того, что канализация, ливневка забитая постоянно, сами понимаете, чем, она не работает, в сезон дождей в Индии по колено воды. А у рикш колеса достаточно большие, чтобы можно было проехать богатому человеку, не замочив ног. Считается очень дурным тоном, если пассажир будет разговаривать с рикшей, потому что они находятся на разных ступенях", – поделился подробностями преподаватель МГУ.

Сортировщик перца чили

В Китае проходят, пожалуй, самые масштабные соревнования по поеданию острого перца. Сами конкурсанты сидят в бочках с ледяной водой, охлаждая тело снаружи, пока все горит внутри.

Но если эти любители перца собираются перекусить остреньким раз в год, то представьте, что ощущают женщины из Бангладеш, чья работа – ежедневно сидеть под палящим солнцем и сортировать перцы чили. Делают они это голыми руками.

"В перце огромное количество ароматических масел. Все время дышать этими парами на работе... Население бедное, опять-таки ручной труд. Мест для выращивания не так уж и много. Представьте, на небольшой территории живет население России. Поэтому действительно сложно", – отметил Мухаметов.