Дикие животные, которых невозможно приручить, тоже помогают людям. Например, змеи кусают людей, и человек, изучая зубы змеи, понял, что это заостренная на конце полая трубка, а по каналу внутри этой трубки проходит яд. Так придумали инъекционную иглу. То есть те самые шприцы, которыми сейчас пользуется человечество. Все это стало возможным только благодаря тому, что люди наблюдали за змеями.

На какие еще изобретения людей вдохновили животные, рассказывает программа "Как устроен мир" с Тимофеем Баженовым на РЕН ТВ.

Аппарат, повторяющий движения птиц

В программе показали китайского студента, который запускает в воздух, как может показаться на первый взгляд, реальную птицу. Но этот аппарат только двигается, как живое существо. Кстати, первые попытки создать такой аппарат предприняли наши русские инженеры в конце XIX века.

"Орнитоптеры имеют различные конструкции и достаточно сложны. Дело в том, что невозможно в технике повторить природу. И человек не в состоянии повторить ни геометрию крыла, ни его подвижность, ни соотношение массы. Это просто совершенно невозможно. Я думаю, человечество, может быть, даже никогда не сумеет этого сделать, потому что, во-первых, это не нужно и это удел энтузиастов, а во-вторых, есть более простые схемы с жесткими крыльями", – рассказал автоэксперт первой категории Андрей Сенюков.

В Китае даже проходят соревнования среди этих аппаратов. Кстати, именно там был установлен мировой рекорд по самому быстрому полету.

Аэроплан с "перьями"

Впрочем, нам все еще есть чему поучиться у птиц. Наверняка вы замечали, как эти создания в условиях сильного ветра уверенно продолжают свой полет. Все дело в том, что у птиц есть несколько групп кроющих перьев. В трудных погодных условиях они раскрываются, как закрылки у самолета.

"Кроющие перья – это перья на крыле и на хвосте. На крыле они располагаются на плече и на предплечье. То есть они прикрывают слегка маховые перья, которые создают основную аэродинамическую поверхность. Основная функция этих кроющих перьев – это придание устойчивости. То есть птица избегает сваливания, говоря авиационным языком, не впадет в штопор даже в очень сложных условиях ", – отметила кандидат биологических наук, орнитолог Александра Василевская.

Ученые решили взять с птиц пример и установили на небольшой аэроплан целых пять рядов закрылков, напоминающих скрытые перья. Это новшество позволило почти в два раза увеличить подъемную силу крыла и сделало полет аппарата намного стабильнее.

Майский жук не должен летать?

С точки зрения авиаконструкторов, майский жук не должен летать: у него слишком большое тело – фюзеляж слишком тяжелый, слишком маленькие крылья; винты слишком слабые для того, чтобы поднять такой вес. И слишком слабые мышцы, то есть двигатель у него никуда не годится.

"В одном конструкторском бюро до сих пор висит, повешенный еще в Советском Союзе, плакат: "Майский жук, с точки зрения законов аэродинамики, не должен летать, но он не знает об этом и поэтому продолжает летать", – заметил ведущий программы.

Скоростной поезд в форме птицы-зимородка

Крошечная птичка зимородок очень помогла японским инженерам. Дело в том, что эти птицы питаются речной рыбой. Чтобы поймать добычу, они резко пикируют вниз под воду своим длинным острым клювом. Удивительно, что при такой скорости зимородок почти не производит брызг.

"Его тактика такова: он охотится с присады, то есть с какой-нибудь веточки, возвышенности он высматривает в воде потенциальную добычу. Как правило, это мелкая рыбешка, но могут быть еще и головастики, и лягушки. Увидев добычу, он пикирует на нее, ныряет за ней. Длинный острый клюв помогает ему захватить вот эту рыбешку, с ней он возвращается на присаду и уже ест", – рассказала орнитолог.

Способность стремительно и почти бесшумно разрезать воду крайне заинтересовала японских конструкторов. Дело в том, что их сверхскоростные поезда доставляли немало неудобств жителям домов, расположенных близ путей. Когда поезд выезжал из тоннеля, раздавался громкий хлопок, будивший всех обитателей округи.

"В Японии скоростная магистраль Синкансэн, часть пути проходит по тоннелям. И, когда мы едем по открытому пространству, в какой-то момент он достаточно быстро схлопывается до размеров тоннеля. Во-первых, это воздушный удар по самому поезду и по конструкциям тоннеля, во-вторых, это может быть даже какое-то звуковое сопровождение", – отметил историк железнодорожного транспорта, кандидат технических наук Юрий Егоров.

Чтобы решить эту акустическую проблему, местный инженер решил повторить очертания головы зимородка. Он создал поезд с узким и заостренным носом. Тогда воздушный хлопок пропал, при этом скорость поезда выросла на десять процентов.

"В поисках оптимальной формы поезда в какой-то момент ученые обратились к природе. В частности, увидели такую птичку, зимородка, которая ныряет в воду, но при этом практически не создает всплеск. То есть ударная волна от изменения, выхода из одной среды и входа в другую, она ее преодолевает каким-то оптимальным образом, создавая минимальное возмущение и, соответственно, тратя на это меньше сил и меньше воздействуя на окружающую среду, в какой-то момент была скопирована форма птицы, когда она пикирует в воду", – пояснил Егоров.

Какое средство от комаров используют обезьяны

Человек издревле подглядывал за животными, перенимая их повадки и даже копируя "научные открытия" братьев наших меньших. А поучиться действительно есть чему: некоторые виды животных открыли для себя народную медицину.

Так, приматы живут в джунглях, где всегда обилие всевозможных насекомых, однако обезьяны – траурные капуцины – изобрели свой собственный репеллент. Они выуживают из коры деревьев многоножек и натирают ими свою шерсть. Оказывается, эти насекомые выделяют химические вещества, отпугивающие комаров и других кусачих тварей.

"Животные изобретать лекарства, конечно, не могут. Но они используют разные растения и даже грибы для того, чтобы лечиться от каких-либо заболеваний. Животные эволюционно намного старше человека. И поскольку ничего, кроме окружающей природы, спасти их от болезней не может, то пользуются они лекарством растительным или лекарством грибным достаточно давно: сотни тысяч, а может быть, и миллионы лет", – отметила кандидат биологических наук, вице-президент клуба "Птицы и люди" Надежда Егорова.

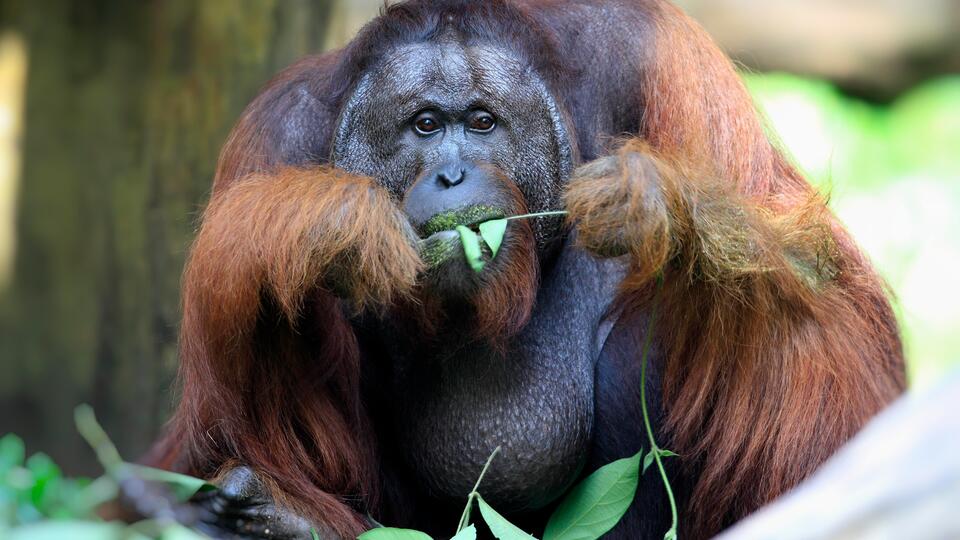

Как орангутанг изобрел лечебную мазь

Орангутанг по кличке Ракус во время драки с другим самцом получил ранение – прямо под глазом у него открытая рана. Сначала ученые хотели помочь животному. Но Ракус справился самостоятельно. Оказывается, примат изготовил собственную лечебную мазь из листьев местного дерева. В их соке содержатся вещества, убивающие бактерии, а также замедляющие воспалительные процессы.

"В науке есть такой термин, как зоофармакогнозия. Один из ярких примеров – это использование некоторых растений, например, приматами. К примеру, можем взять человекообразных обезьян, например, орангутангов. И вот лиана fibraurea tinctoria – это один из очень любопытных примеров. Дело в том, что орангутанги это растение, в принципе, не едят в своей обычной жизни, но при каких-то повреждениях они могут использовать это растение", – говорит учитель биологии Мария Игнатенко.

Неслучайно животных мы называем братьями нашими меньшими. Например, собак мы обучаем и берем к себе на службу. Кто-то, как птицы-медоуказчики, работает с нами лишь на основе взаимовыгодного сотрудничества. А некоторыми животными мы можем только восхищаться на расстоянии и пытаться повторить их уникальные повадки, чтобы сделать нашу жизнь лучше.